Qu’est-ce que les villes ont à voir avec la notion d’identité ? C’est une piste que nous vous proposons d’explorer aujourd’hui.

L’extrême droite s’est emparée de l’idée d’identité, et nous avons raconté à plusieurs reprises la genèse de cette idéologie, ses racines philosophiques. Nous avons également apporté des éléments pour montrer que l’identité était une notion dont nous avions besoin pour nous penser nous-même. Aujourd’hui, nous allons poser la question de notre cadre de vie, de l’uniformisation de celui-ci et de la façon dont on perçoit nos villes.

L’uniformisation des villes

N’importe qui se promène de ville en ville à travers la France depuis quelques années a pu s’en rendre compte. On observe un phénomène identique, de gigantesques zones commerciales se développent en périphérie des villes. On y retrouve les mêmes commerces, les mêmes enseignes, de grands groupes qui trouvent des surfaces plus grandes et moins chères.

Un champ disparaît sous du bitume et des coques (ces bâtiments en structures métalliques recouverts de tôles). Le problème du parking est résolu bien plus facilement qu’en centre ville. Autour d’un hypermarché se développent alors un ensemble de commerces répondant à un large éventail de besoins. C’est le concept en vogue de « France moche ».

La famille Mulliez par exemple est spécialiste du genre. Autour d’un Auchan, elle développe les filiales maison : Kiabi, Decathlon, Leroy Merlin, Midas/Norauto… Le temps du contrôle technique, vous pouvez alors déjeuner chez Flunch et remplir un caddie.

Petit à petit les centres villes dépérissent. Les dernières enseignes à ne pas avoir fuit des centres villes où le stationnement est difficile et le mètre carré hors de prix finissent par baisser le rideau. Il ne reste rapidement que quelques boutiques vitales (tabac, pharmacie, restauration rapide).

Ce phénomène, on l’observe partout en France. Il y a entre 1500 et 1800 zones commerciales périphériques. Nevers, par exemple, a été cannibalisé par les zones de Marzy/Fourchambault à l’ouest, et Varennes-Vauzelles au nord. Meaux meurt à petit feu, entouré de tous les côtés par des zones commerciales qui se font concurrence : Nanteuil/Mareuil-les-meaux, le centre commercial Les saisons, la zone de Poincy à l’opposé. Même dynamique, mêmes effets.

L’effet mécanique est évident. La zone d’attraction se déplace, mais surtout, il y a un effet d’uniformisation. Le Big mac a le même gout dans n’importe quel Mcdo de France, et des Mcdo il y en 1500 environ en France, soit presque un dans chaque zone commerciale. Dans chaque ville, on trouve un Action qui vend les mêmes produits partout. Le résultat est une uniformisation des modes de consommation.

L’identité par la ville

Est-ce qu’on ne doit pas relativiser cette uniformisation ? Pas vraiment. Est-ce qu’on doit regretter ce qu’il y avait avant ? Pas forcément. En revanche, est-ce que nous nous satisfaisons de ce mode de consommation ? En aucun cas.

Ce qui se produit ici, c’est ce que Guy Debord appelle la société du spectacle. La reproduction des marchandises et l’organisation qui en découle (de la fabrication à la vente) a profondément changé nos modes de vie. C’est une aliénation.

Et le problème, c’est que l’extrême droite tient un discours assez similaire en certains points. Pour rappel, la pensée identitaire rejette la modernité dans ce qu’elle produit, le mêmisme. Bien entendu, on connait l’approche identitaire du genre, des origine ethniques, etc…On connait aussi leur gout prononcé par les traditions et le folklore. Mais justement, c’est là qu’on comprend l’aspect « métapolitique », la question de nos modes de vie est également au centre de ces considérations.

Parce que l’uniformisation des centres villes et de leur périphérie ont un côté très intuitif. Tout le monde comprend cette dynamique, et si chacun peut y reconnaître un aspect pratique, il semble évident que nous sommes désormais pris dans un piège, celui de grands groupes et de multinationales. L’enjeu peut être formulé ainsi : le coca est soumis à un contrôle qualité stricte pour assurer qu’il a le même gout partout sur la planète. Alors que de Besançon à Quimper, chaque région a sa spécialité. C’est d’ailleurs l’objet de la guerre des AOP/AOC, hors de question de produire du Mont d’or dans les Monts d’Arrée, tout comme il est grotesque de fabriquer du kouign amann dans le Jura.

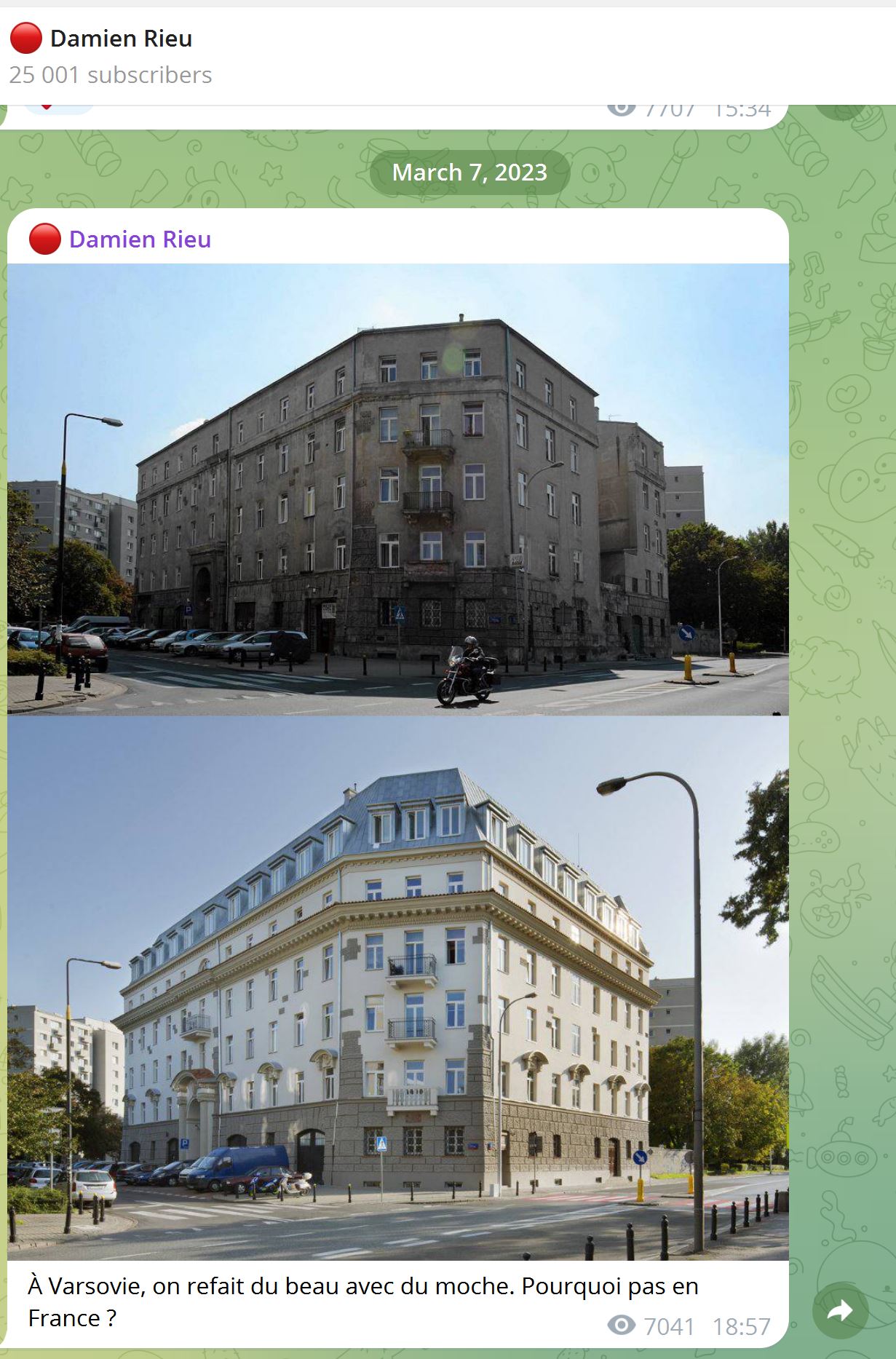

La guerre qui se livre dans les villes ne s’arrête pas aux seuls commerces. La construction est un enjeu politique majeur, il faut de nouveaux logements en masse. Là encore, on retrouve de grands groupes du bâtiment : de la maison individuelle aux ensembles d’immeubles, on choisit sur catalogue. Prenons par exemple le groupe Kaufman & Broad qui construit les mêmes immeubles autour de Disney ou aux Sables d’Olonnes. On les identifie aux rambardes très particulières. Une uniformisation qui se heurte encore aux contraintes du code d’urbanisme et aux plans locaux d’urbanisme (PLU).

Le caractère spécifique de certains centres historiques, dans la cité médiévale de Carcassonne ou de Saint Malo ne sont protégées que pour leur valeur historique, qui offre une valeur touristique.

Quoiqu’on en pense, cette uniformisation est une réalité et incarne une perte d’emprise sur notre propre environnement. De là à exploiter ce phénomène pour alimenter des discours xénophobes…

L’angoisse de la ville de 15 minutes

Dans ce contexte, on voit apparaître une théorie du complot, la prison de la ville des 15 minutes.

À l’origine il s’agit d’une théorie de l’urbaniste Carlos Moreno. C’est un travail théorique qui relève de la pure prospective, et effectivement, il y a des intellectuels qui pensent demain. En l’occurrence, ici, des architectes pensent les villes de demain.

Et ça a du sens. Rappelons-vous novembre 2018 quand les gilets jaunes occupent les ronds points. La raison d’être initiale de ce mouvement, c’est le prix de l’essence pour des travailleurs pauvres qui vivent loin de leur lieu de travail. La pression exercée par des hausses conséquentes du prix du carburant est considérable. Sans même parler d’écologie et de réduction des émissions des gaz à effet de serre, il fait également sens d’imaginer comment adapter des villes à d’autres rythmes, comme passer moins de temps sur le trajet.

Mais tout cela n’est que théorique, les villes d’aujourd’hui ne sont pas adaptées à ce type de projet. Quoiqu’il en soit, il est indispensable de penser ces questions là.

Après les confinements successifs, l’idée de villes-prisons conçues autour du concept de la ville de 15 minutes fait fureur. C’est une des tendances de la complosphère en 2023, la ville du quart d’heure devient un instrument de contrôle social pour des populations indisciplinées et les empêcher de se révolter.

Peut-on repenser la ville ?

L’uniformisation joue un rôle important, c’est un catalyseur pour les angoisses identitaires. Pour autant, toute force de proposition est annihilé par un rejet viscéral de ce qui est vécu comme une ingérence. Ce conspirationnisme nous paralyse. Ici, nous parlons des villes mais de façon plus large, cette sphère ne cesse de formuler des hypothèses anti-modernistes.

Pourtant, la ville est un enjeu politique. Chaque mètre carré disponible est l’objet de batailles âpres. Types d’habitat, infrastructures, services, les choix qui sont fait dans les plans d’aménagement sont pensés, imaginés. Le mobilier urbain quant à lui, est aussi un enjeu important. Les catalogues proposent des dizaines de modèles de réverbères, de barrières, des modèles toujours différents mais qui se ressemblent beaucoup au final par leurs fonctions. Le simple banc est devenu un objet conçu par des ingénieurs pour allier design et accoudoirs anti-sdf.

Les angoisses identitaires peuvent agir comme ralentisseur pour une urbanisation parfois galopante en périphérie des villes. Mais à défaut de proposer un autre modèle, ce n’est que repousser l’inéluctable. Cette formulation nous amène à questionner notre impuissance à remettre en question cette uniformisation, tant par la puissance du rouleau compresseur industriel que par sa critique qui ne propose rien.

Au final, quelles perspectives avons-nous pour penser l’avenir, pour penser nos sociétés aujourd’hui sans déclencher une vague complotiste et des angoisses identitaires ?