Quelles sont les insultes que les enfants se jettent à la figure à la cour de récré ? Pas de fausse naïveté, l’école est un espace qui ne peut être complètement isolé des tensions sociales. Cette illusion d’un cloisonnement de l’institution au contexte qui l’entoure est déjà en soit un problème. La cour de récréation est un espace dans l’école, un espace dans l’espace où les enfants lâchent la bride ; un moment où on se chambre, où on s’embrouille, où on joue. L’insulte fait parti de ce moment.

Ce qui nous intéresse ici est une petite phrase lâchée dans la matinale de BFM, le 15 septembre 2025 :

« Les deux insultes les plus fréquemment entendues dans les cours d’écoles sont « sale juif et sale français ». »

La sortie est signée Alain Finkielkraut. Interrogé sur la marche du monde, il lâche ses vérités. Le philosophe-journaliste-polémiste-expert nous amène cette affirmation comme un fait absolu. Vraie ou non, d’où vient cette information ?

Les DBK se sont livrés à une petite enquête.

À la recherche de l’insulte

Pour commencer, posons-nous la question : pourquoi cette affirmation nous fait tiquer ? En ce lundi matin, dans le chaos de nos vies professionnelles respectives, nous tirons le fil. Ces deux insultes nous semblent étrangères, dans nos expériences d’anciens écoliers, ce qui date un peu, concédons le, mais également pour ceux d’entre nous qui travaillent dans le cadre scolaire. Non, définitivement, ces insultes ne sont pas familières, et encore moins majoritaires comme le laisse entendre Finkelkraut.

Le consensus se fait autour d’un premier constat : les insultes existaient et existent toujours. L’insulte fait parti d’un processus de construction de soi, elle permet de se situer dans un groupe. Un mécanisme brutal qui importe les rapports de domination qui structurent la société dans l’espace revendiqué comme sanctuarisé de l’école. Ainsi, les insultes les plus communes reposent sur l’homophobie (sale pédé), le sexisme (sale pute) et bien évidemment le racisme. Comment, dans une société où le racisme est omniprésent, l’école pourrait y échapper ? Et dans ce registre, « sale arabe/noir » supplante largement toutes les autres. L’ultime outrage était l’insinuation odieuse sur les mamans.

« Vous, les arabes » « les noich’ sont forts au ping pong » « les noirs puent » « fais pas ton feuj' » Voilà en réalité ce que nous avons pu vivre et entendre pendant nos années d’écoles. Ces insultes ne sont pas sans effets sur la façon dont chacun se construit dans une société, cette violence est même la matrice du stress minoritaire.

Mais soit, méfions-nous de nos expériences. Nos vécus, passés par le prisme de nos origines sociales, peuvent être en décalage complet avec une réalité. Encore faut-il que cette réalité soit mesurée, c’est à dire avec des études statistiques.

D’où sort alors cette information ?

Ce qu’une rapide recherche nous montre, c’est qu’il existe un travail universitaire sur l’insulte. Par exemple, Séverine Depoilly, autrice de l’extrait suivant et maître de conférence, s’est intéressée à la question de l’insulte ; elle met en garde en premier lieu sur la complexité de l’insulte en lien avec un contexte sociale :

L’insulte est polysémique et protéiforme. Le sens de l’insulte, la manière dont elle s’énonce, ses conséquences varient en fonction des contextes et des enjeux des situations considérées.

Les mots de l’insulte sont souvent les mêmes, ils ne sont pas policés mais volontairement orduriers. Ils mobilisent une caractéristique stéréotypique des individus qui peut référer au genre ou à la sexualité « la pute » « la salope », le « PD », « la dalpé », à l’origine sociale « cas soss », « clochard·e », à l’origine migratoire « le blédard », « le négro », « le mamadou »… ou à l’intelligence des individu·e·s le « con », le « débile ».

Peu importe que l’insulte énonce ou non une vérité, se fonde ou non sur une réalité, elle rappelle que chacune et chacun peut être réduit·e à son sexe, à sa sexualité, à sa catégorie sociale, à son origine migratoire, à son intelligence, réels ou supposés. Les insultes fonctionnent comme des catégories de classement qui manifestent possiblement, dans les classes, des rapports de pouvoir, j’y reviendrai.

Ce que révèlent les insultes entre élèves – The Conversation – 22 novembre 2020

Cet article repose d’ailleurs sur une journée d’étude nommée « Les usages politiques et sociaux de l’insulte« organisée par Sciences-Po Lille. De fait, il existe tout un tas de publications sur l’insulte en sociologie, y compris à l’école.

Jetons un coup d’œil sur ce que dit l’Éducation Nationale. Sur le portail Eduscol, nous pouvons constater que la problématique est prise au sérieux, mais la lutte contre le racisme ne rentre pas dans le détail. Aucune étude qualitative n’est évoquée.

Pour le moment, ce que nous avons trouvé ne fait que conforter la perception liée à notre vécu. L’école est donc un espace où les rapports de domination sont brutaux et l’insulte y joue un rôle, tant pour venir renforcer ces dominations que comme stratégie de défense contre elles.

D’où sortent les insultes de Finkielkraut ?

Il serait malhonnête de dire que n’importe quel moteur de recherche ne ressort rien sur « sale blanc, sale juif ». Bien au contraire ! La notion d’antisémitisme l’emporte. De fait, depuis le 7 octobre, le nombre d’actes antisémites est en très nette hausse, et l’école n’y échappe pas.

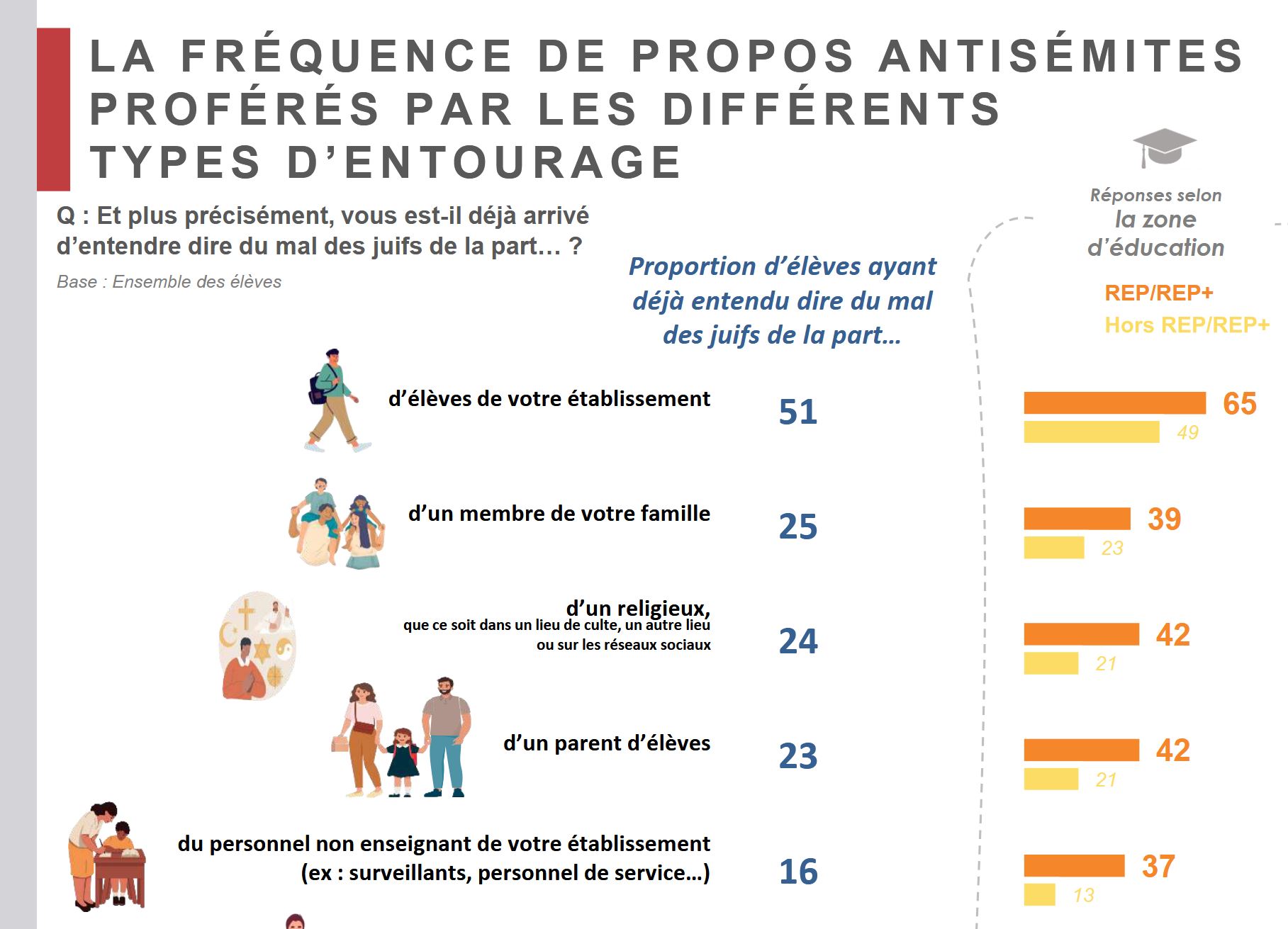

La presse s’est largement faite l’écho autour d’une enquête IFOP commandée par le CRIF, intitulée « Enquête auprès des collégiens et lycéens sur l’antisémitisme à l’école ». Et effectivement, ce sondage nous fait remonter que 51% des élèves ont déjà entendu dire du mal des juifs de la part d’autres élèves.

La presse s’est largement faite l’écho autour d’une enquête IFOP commandée par le CRIF, intitulée « Enquête auprès des collégiens et lycéens sur l’antisémitisme à l’école ». Et effectivement, ce sondage nous fait remonter que 51% des élèves ont déjà entendu dire du mal des juifs de la part d’autres élèves.

Toujours pas l’affirmation « les deux insultes les plus fréquemment utilisées dans les cours de récré ». A cet instant, nous pouvons légitimement nous demander si cette information existe quelque part, compte tenu du fait que la réalité des études démontrent l’inverse et que la presse n’a pas relayé cette affirmation.

Toujours pas l’affirmation « les deux insultes les plus fréquemment utilisées dans les cours de récré ». A cet instant, nous pouvons légitimement nous demander si cette information existe quelque part, compte tenu du fait que la réalité des études démontrent l’inverse et que la presse n’a pas relayé cette affirmation.Les obsessions du moment

Cette affirmation n’ayant pas d’histoire, il faut en reconstruire une. Pour le « sale juif », nous avons bien compris qu’il s’agit de l’une des obsessions de l’auteur, celle du « nouvel antisémitisme« . En clair, il s’agit de l’idée que le vieil antisémitisme traditionnel est mourant et que le relais de cette sinistre pratique sociale est pris par les français arabes.

Nous pouvons mesurer aujourd’hui les effets de cette tribune sortie en 2018 quand en 2023, le RN s’invite en grandes pompes à une manifestation contre l’antisémitisme après le massacre du 7 octobre. Le glissement est évident, le récit du nouvel antisémitisme s’est calé sur un autre, celui de la lutte politique contre l’immigration, le combat de l’extrême droite.

À peine 4 ans après la manifestation « Jour de colère » et ses slogans antisémites, cette cécité soudaine ne pouvait relever de l’objectivité et de la bonne foi. Alain Finkielkraut s’inscrit dans cette tradition. L’ancien maoïste de mai 68 est devenu un intellectuel au service de la réaction, et la phrase qu’il nous a délivré en est le témoin.

Les insultes antisémites existaient déjà dans les cours de récré et il faut craindre qu’elles aient un long avenir devant elles. De là à devenir majoritaire ? Non.

Le racisme anti-blanc comme boussole

L’extrême droite se retrouve dans une impasse stratégique. Le racisme biologique n’est plus une position défendable publiquement, et les changements tactiques de ces dernières années ont poussé les cadres et portes paroles à tenir des positions politiques à base de chiffres (ce que nous montrions avec l’observatoire de l’immigration et autres think tank).

Une nouvelle stratégie émerge donc dans les années 2000, reposant sur l’inversion accusatoire, sur fond d’un grand fantasme, le grand remplacement. Et pour se défaire des accusations de racisme, pourtant dûment documentées, la stratégie sera simple : démontrer que les non-blancs sont racistes. À partir de ce moment là, chaque personne blanche victime de violences par une personne non-blanche devient victime de racisme anti-blanc. Et la littérature n’a pas manqué (nous passerons sur le matraquage de la presse sur le sujet, avec les dossiers du Point, l’Express, Valeurs Actuelles, Causeur, Etc.), en voici un échantillon disponible en librairie :

Le dernier n’est pas anodin. François Bousquet est le rédacteur en chef de la revue Elements, étendard de la Nouvelle Droite, crée par Alain de Benoist. Un livre mis en avant par la revue « Front populaire » créée par Michel Onfray et Stéphane Simon.

C’est cette histoire interdite que tous les ex-collégiens et les profs que j’ai rencontrés m’ont racontée : le racisme antiblanc – ordinaire, banalisé, institutionnalisé, parfois même incorporé, digne d’un manuel d’anthropologie raciale du XIXe siècle aboyé dans l’espéranto des banlieues. « Babtou fragile », « francaoui de merde », « sale gaouri », « sale gwer » (sale Blanc, sale Européen). Tous les témoignages aboutissent à la norme antiblanche qui structure les écoles dans les zones à forte immigration. Un racisme au carré, où l’ado blanc de peau est dominé dans les faits, mais traité comme dominant dans les représentations médiatiques. Si la pire des souffrances, c’est celle qui n’est pas reconnue, alors celle-ci n’est ni connue ni reconnue. C’est la tombe de ce collégien inconnu que nous voulons ériger, martyr d’un immense canular qui tient en six lettres : la « mixité », fantasme de nantis. Laissons-en l’oraison à ses acteurs de première ligne : les hussards d’une République en déroute et les troupes à pied, la bleusaille désenchantée des collégiens.

Revue Elements – édition papier octobre/novembre 2024

Paradoxe, dans la même interview, Alain Finkielkraut se défendait de toute pensée identitaire au sujet des manifestations pro-palestiniennes à Madrid et de l’EDL à Londres, deux évènements renvoyés dos à dos. Pourtant, en faisant sienne la théorie du racisme anti-blanc, via la prétendue hégémonie de celui ci dans les insultes de cours de récré, il s’approprie ce discours identitaire.

Qu’est ce que ça nous raconte ?

Que contient cette affirmation ? Il faut la décoder, si « sale blanc » et « sale juif » sont les insultes les plus fréquemment entendues dans les cours de récré, le sous-entendu est lourdingue : les écoliers juifs et blancs seraient minoritaires en plus de ne pas utiliser d’insultes. Un imaginaire bien connu, celui forgé par les Barbara Lefebvre et Jean-Paul Brighelli, celui des territoires perdus de la République, celui des REP et REP+, les quartiers populaires, défavorisés où les jeunes issus de l’immigration ont grand-remplacé les enfants blancs.

Cet imaginaire a fait son petit bonhomme de chemin dans l’inconscient collectif et est venu servir de support au récit identitaire. Chaque affaire de violence dans un contexte social difficile devient une menace civilisationnelle.

Inutile de tenter d’appeler à la raison, de rappeler que le racisme systémique, à l’échelle de notre société, en tant que rapport de domination, n’empêche pas les blancs n’obtenir un logement, un prêt ou un emploi. En ce sens, le racisme antiblanc n’existe pas. Cela reste des propos stupides et essentialisant mais leur portée n’est pas la même. On ne peut extraire ces violences de leurs contextes, de l’histoire et des rapports de domination, ce que tentent de faire les réactionnaires.

Finkielkraut, par sa simple petite phrase, nous livre un imaginaire dense, fait de la superposition de thèmes chers à la presse et médias de droite réactionnaire et d’extrême droite : l’immigration, l’islam et les arabes, l’antisémitisme, le racisme antiblanc. Au travers de ce chiffre qui n’existe nulle part, il trahit l’imprégnation de ces thèmes dans son récit, celui du grand remplacement, du déclin, du péril identitaire.